理学部同窓会では、学習院大学理学部との連携活動を重要施策の一つにあげています。より充実した活動に向け、理学部の先生方および事務課との懇談会を毎年開催しております。

令和7年度は次の日程で行われました。

日 時:令和7年(2025年)11月4日(火)15時から16時15分

場 所:南7号館4階会議室

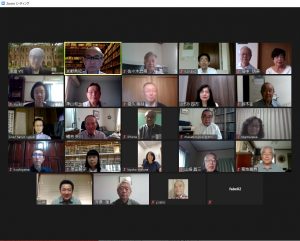

出席者(敬称略):

教職員の方々 (前列左から):

清末 知宏(生命科学科主任)

中村 周 (数学科主任)

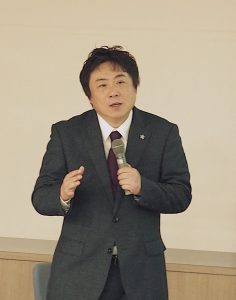

嶋田 透 (学部長・生命科学科)

西坂 崇之(物理学科主任)

狩野 直和(化学科主任)

伊藤 慶彦(事務室課長)

同窓会 (後列左から):*懇談会終了後退席

三井 道郎(事務局)

田代 隆亮(会誌委員会)

神山 和士(副事務局長)

鈴木 明 (就職支援・技術交流委員会)

金子 七三雄(会長)

山崎 晶三 (副会長)

真船 貴代子(会誌委員会)《司会》

吉野 誠 (広報委員会)

*永山 淑子(就職支援・技術交流委員会)

冒頭、教職員の方々と同窓会の出席者全員が自己紹介を行なった後、嶋田透理学部部長先生から、来年2026年4月、大学は学習院女子大学を統合し国際文化交流学部を新設する、文理の連携やデータサイエンスがキーワードになって行くなど大学および理学部の近況や近未来についてお話がありました。

続いて、先生方から同窓会へ期待すること、それに対し関連する同窓会委員会のメンバーが現在の状況と課題について応えるなど質疑応答が行われました。

ー 就職支援委員会には感謝している、なかなか就職が決まらない学生やコミュニケーションが苦手な学生をどのように支援していくか

ー 就職支援委員会が開催する面接練習会などのイベントに参加する学生数が所属学科により差がある

ー 支援を受けた学生から、就職決定後に就職支援委員会へのフィードバックがもっとあると、今後の支援活動へ活かせる

ー 技術交流会の開催は良い企画なので継続を期待している。同窓会側が把握している課題として、2ウェイ(会場とオンライン)で行う場合、データ・情報公開に際して懸念があがっている

ー 無くなっていく研究室の情報が途切れてしまっている。楽しい思い出も含めて保存継承ができたらいい

ー これまでの桜友会報や『想』、ホームページ等で扱ってきた様々な記事や写真等のアーカイブを構築中で、旧研究室のOBOGから当時の様子などを収集できれば対応できるだろう

ー 同窓会の活動を継続・拡大して行く上で参画してもらえる若手のOBΟGが少ない

ー 学科によって学生と同窓会とのつながりが薄いように思う。つながりを見える化ができたらいい

また、昨年の同会でも話題に上がった留学に関しては、国際化は大学の柱の一つ、研究室単位や個別には留学やインターナショナルな活動をしているものの、帰国後の扱いなど学部学生に対する方針はまだ十分には整備されていないとのことでした。

最後に、理学部同窓会ホームページで新たに掲載を始めた「インタビュー 未来へ」で研究室の新たな挑戦や研究成果の舞台裏、またOBOGの活躍を紹介するため、先生方からの情報提供などご協力をお願いして、懇談会を終わりました。

今回は当初予定していた1時間を超えてディスカッションが続きました。来年は女子大学の統合と新たな学部の新設という大きな展開もあるので、それがどのように理学部へプラスになって行くのかも楽しみです。